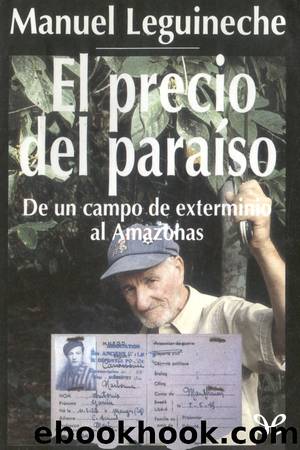

El precio del paraíso by Manuel Leguineche

autor:Manuel Leguineche

La lengua: spa

Format: epub

Tags: Memorias

publicado: 1995-01-01T00:00:00+00:00

10. Muerte y resurrección

Fue en Viena donde morí. Ya no estaba en la cocina, sino como criado del teniente y de los sargentos. Era un buen trabajo. Me amortajaron. Los diez amigos españoles velaron mi cadáver. No supe cómo ni por qué; pero, de pronto, a las cinco de la mañana me sentí muy enfermo, cataléptico, presa de una fiebre violenta. Llegó el jefe médico, la Vaca. «¿No te sientes mal? —me preguntó—. Mírate al espejo». El cuerpo se me puso de color escarlata. Había superado los cuarenta y dos grados. El termómetro no daba para más. Me quedé tieso. No sentía dolor.

Pedí un cigarrillo, el de la despedida. Me lo pusieron en los labios. Sentía los brazos rígidos, pegados al cuerpo. Las manos las tenía pálidas; no circulaba por ellas la sangre. Me quedé frío y ciego. Los diez españoles no me quitaban la vista de encima. Me tomaron el pulso. Nada. Había muerto. Me amarraron las manos a la altura del pecho. «Se le han quedado ojos de gato», susurró el toledano. «¿Quién tiene un pañuelo limpio?», pidió otro de los españoles. Me vendaron la cara. Salieron hacia el trabajo. No había perdido el sentido del oído porque escuché cómo se abría la puerta. Era un sanitario ruso amigo mío. Me prometió que robaría al SS unas tabletas de piramidón.

—Entraré en la enfermería —dijo— y robaré las grageas.

—Pero te juegas la vida por mí.

—¿No te la jugaste tú antes por mí? El problema es que las tabletas no surtan efecto o algo peor: que te maten aún más rápidamente.

—No importa; con tabletas o sin ellas moriré si ha llegado mi hora. Mejor probar las pastillas; pero cuidado, ruski, mucho cuidado.

Eran las cuatro de la tarde cuando entró en mi habitación. Debió de pensar que había llegado demasiado tarde. Yo estaba tieso, yerto, helado. Gruñí un poco. Hizo palanca con la cucharilla y me abrió la boca. A toda prisa el sanitario metió una rociada de tabletas de piramidón por la boca. Eran del tamaño de un duro. Empujó con el dedo y me goteó una taza de té. Pasó un tiempo; no recuerdo cuánto. Empecé a notar una cierta claridad en los ojos. El ruso estaba allí sentado al borde de la cama, anhelante. Noté que me volvía la vida y la sangre a circular por mis venas; movía las articulaciones. Me incorporé. En un santiamén me encontré fumando un cigarrillo con el enfermero. «Gracias, hermano —le abracé—. Me has salvado la vida».

Miré la hora: las seis y media. A la una y media de la tarde estaba muerto; y a las seis y media, resucitado. Cuando volvieron del trabajo los españoles, me vieron tan campante de charleta con el ruso. Se frotaban los ojos. Alguno de los compatriotas, espantado, echó a correr. «¿Con que tenía ojos de gato, eh, toledano?». Lo que era un velatorio terminó en risas y celebraciones. Yo estaba convencido de que saldría de allí con vida. «Aunque todos mueran —pensaba a veces—, saldré, saldré».

descargar

Este sitio no almacena ningún archivo en su servidor. Solo indexamos y enlazamos. Contenido proporcionado por otros sitios. Póngase en contacto con los proveedores de contenido para eliminar el contenido de derechos de autor, si corresponde, y envíenos un correo electrónico. Inmediatamente eliminaremos los enlaces o contenidos relevantes.

| Biografías y autobiografías | Diarios y cartas |

| Hechos reales |

De la melancolía by Espido Freire(2277)

Sidi by Arturo Pérez-Reverte(1971)

MBA personal by Josh Kaufman(1865)

Divina Comedia by Dante Alighieri(1456)

Mister by E.L. James(1429)

La conquista de América contada para escépticos by Juan Eslava Galán(1351)

Borges by Adolfo Bioy Casares(1235)

Autobiografía by Charles Chaplin(1172)

El Principito by Antoine de Saint Exupéry(1137)

Sidi (Spanish Edition) by Pérez-Reverte Arturo(1125)

Memoria del comunismo by Federico Jiménez Losantos(1105)

1222 by Anne Holt(1104)

Las chicas con las chicas by AA. VV(1103)

Sobre la libertad by John Stuart Mill(1081)

Pulp fiction by Quentin Tarantino(1072)

Amor by Isabel Allende(1064)

Autobiografía by Angela Y. Davis(1058)

Arquetipos E Inconsciente Colectivo by Carl G. Jung(1057)

Sui generis by AA. VV(1051)